-

难度:

使用次数:125

入库时间:2014-11-10

使用次数:125

入库时间:2014-11-10中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大。现有一中子星,观测到它的自转周期为T=1/30s。向该中子星的最小密度应是多少才能维持该星体的稳定,不致因自转而瓦解。计等时星体可视为均匀球体。(引力常数G=6.67×10-11m3/kg·s2)

-

难度:

使用次数:87

入库时间:2014-11-10

使用次数:87

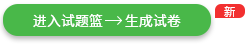

入库时间:2014-11-10如图所示,在盛水的圆柱型容器内竖直地浮着一块圆柱型的木块,木块的体积为V,高为h,其密度为水密度ρ的二分之一,横截面积为容器横截面积的二分之一,在水面静止时,水高为2h,现用力缓慢地将木块压到容器底部,若水不会从容器中溢出,求压力所做的功。

-

难度:

使用次数:121

入库时间:2014-11-10

使用次数:121

入库时间:2014-11-10光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料料成的“┙”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计,整个装置处于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止,试求:

(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物体的速度v1多大?

(2)若物体与A壁碰后相对水平面的速度大小为碰前的3/5,则物体在第二次跟A壁碰撞之前瞬时,滑板的速度v和物体的速度v2分别为多大?(均指对地速度)

(3)物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(碰撞时间可忽略)

-

难度:

使用次数:160

入库时间:2014-11-10

使用次数:160

入库时间:2014-11-10为了证实玻尔关于原子存在分立能态的假设,历史上曾经有过著名的夫兰克—赫兹实验,其实验装置的原理示意图如图所示.由电子枪A射出的电子,射进一个容器B中,其中有氦气.电子在O点与氦原子发生碰撞后,进入速度选择器C,然后进入检测装置D.速度选择器C由两个同心的圆弧形电极P1和P2组成,当两极间加以电压U时,只允许具有确定能量的电子通过,并进入检测装置D.由检测装置测出电子产生的电流I,改变电压U,同时测出I的数值,即可确定碰撞后进入速度选择器的电子的能量分布.

我们合理简化问题,设电子与原子碰撞前原子是静止的,原子质量比电子质量大很多,碰撞后,原子虽然稍微被碰动,但忽略这一能量损失,设原子未动(即忽略电子与原子碰撞过程中,原子得到的机械能).实验表明,在一定条件下,有些电子与原子碰撞后没有动能损失,电子只改变运动方向.有些电子与原子碰撞时要损失动能,所损失的动能被原子吸收,使原子自身体系能量增大,

(1)设速度选择器两极间的电压为U(V)时,允许通过的电子的动能为Ek(eV),导出Ek(eV)与U(V)的函数关系(设通过选择器的电子的轨道半径r=20.0 cm,电极P1和P2之间隔d=1.00 cm,两极间场强大小处处相同),要说明为什么有些电子不能进入到接收器.

(2)当电子枪射出的电子动能Ek=50.0 eV时,改变电压U(V),测出电流I(A),得出下图所示的I—U图线,图线表明,当电压U为5.00 V、2.88 V、2.72 V、2.64 V时,电流出现峰值,定性分析论述I—U图线的物理意义.

(3)根据上述实验结果求出氦原子三个激发态的能级En(eV),设其基态E1=0.

-

难度:

使用次数:133

入库时间:2014-11-10

使用次数:133

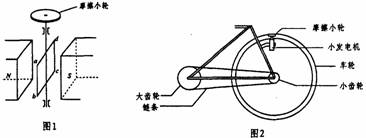

入库时间:2014-11-10曾经流行过一种向自行车车头灯供电的小型交流发电机,图1为其结构示意图。图中N、S是一对固定的磁极,abcd为固定在转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点、与ab边平行,它的一端有一半径r0=1.0cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触,如图2所示。当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动。设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S=20cm2,磁极间的磁场可视作匀强磁场,磁感强度B=0.010T,自行车车轮的半径R1=35cm,小齿轮的半径R2=4.cm,大齿轮的半径R3=10.0cm(见图 2)。现从静止开始使大齿轮加速转动,问大齿轮的角速度为多大才能使发电机输出电压的有效值U=3.2V?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)