-

难度:

使用次数:82

入库时间:2009-11-29

使用次数:82

入库时间:2009-11-29在测定盐水密度的实验中,小东同学按照正确的实验方法和步骤进行操作,并设计了如下记录数据的表格。

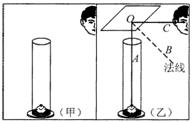

(1)小东将天平放在水平台上,把游码归零后,发现指针静止时如图(甲)所示,这时他应将横梁右端的平衡螺母向______调节(选填“左”或“右”),使天平平衡。

(2)如图(乙)显示的是烧杯中装如适量盐水后,置于调平的天平上,天平重新平衡时的情景;丙显示的是将烧杯中部分盐水倒入量筒后的情景。根据图中情景帮小东将下表填写完整。

烧杯和盐水的总质量m总/g

烧杯和剩余盐水的总质量m总/g

倒出盐水的质量m总/g

倒出盐水的体积V/cm3

盐水的密度

ρ/g・cm-3

33

(3)另一位同学的实验方法是:先测出空烧杯质量为m1;接着向空烧杯中倒入适量盐水后,测出总质量为m2;再把烧杯中的盐水全部倒入量筒中,测出盐水的体积为V;然后计算出盐水的密度

。与小东测出的盐水密度ρ相比较,则

。与小东测出的盐水密度ρ相比较,则 _______ρ(选填“<”、“>”或“=”)。

_______ρ(选填“<”、“>”或“=”)。 -

难度:

使用次数:244

入库时间:2009-11-29

使用次数:244

入库时间:2009-11-29实验探究和推理都是科学研究的基本方法比如科学猜想,往往是以一定的事实和已有知识为依据,通过推理而提出来的

(1)用放大镜观察素描炭笔的笔迹,观察到微小的颗粒;麦粒碾成面粉,面粉揉成面团……大量类似事实,为我们想象物质的结构模型提供了依据,终于认识到:是由大量分子构成的。向冷、热不同的清水中各滴一滴墨水。观察到墨水扩散的快慢不一样……大量类似现象使我们推想到:分子无规则运动的快慢与_______有关。

(2)物理学把“物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能”,请你根据这个意思,结合所学知识,就“影响物体内能大小的因素”提出合理猜想、给出推理性结论、说明推理依据(参照示例):

示例:①物体内能的大小可能与物体的温度有关。推理性结论;一个物体的温度越高,内能越大。推理依据:温度越高,分子运动越快,分子动能越大

②物体内能的大小还可能与物体的______________有关。推理性结论:_________________,推理依据:_______________。

(3)由于推理性结论具有一定的事实和理论依据,所以在科学研究中,有时就运用它来初步解释相关问题――同学们也来尝试一下:

在上图中,(a)杯中水量较少、(b)(c)(d)的水量相同。根据问题(2)中所得的推理性结论,比较各杯中水的内能的大小:

①______杯中水的内能最大,因为________________。

②______两杯中水的内能不好比较,因为__________________________。

-

难度:

使用次数:247

入库时间:2009-11-29

使用次数:247

入库时间:2009-11-29小林同学做“探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验,如图所示。

(1)实验中采取的方法是用弹簧测力计水平拉动木块,使其在水平木板上做__________运动;

(2)甲、乙两图所示的实验说明:接触面粗糙程度相同时,____________,滑动摩擦力越大;

(3)甲、丙两图所示的实验说明:压力一定时,______________,滑动摩擦力越大;

(4)由实验可得出的结论是:__________________________________。

-

难度:

使用次数:292

入库时间:2009-11-29

使用次数:292

入库时间:2009-11-29汽车在行驶过程中如果遇到危急情况,司机常要紧急刹车。从发现情况到汽车停止的距离叫做停车距离,停车距离等于反应距离加上制动距离。(注:反应距离是指司机发现情况到踩下刹车这段时间内汽车行驶的距离;制动距离是指踩下刹车后汽车在路面上滑行的距离)。

下表是司机驾驶小汽车时,在水平、干燥的沥青路面上以不同速度行驶时的统计数据。

速度(千米/时)

反应距离(米)

制动距离(米)

停车距离(米)

20

4

2

6

40

8

8

16

80

16

32

48

100

20

50

70

(1)请利用表中数据,在坐标图中用平滑曲线绘出制动距离随速度变化的曲线。

(2)一起发生在限速50千米/时路段的交通事故中。交警测得肇事车后留下的刹车痕迹(制动距寓)长为25米。请你根据上面图像判断司机是否超速?______________。(注:该车的制动性能与上表数据一致)

(3)反应距离取决于反应时间和行驶速度。下列行为不会使司机反应时间变长的是______________。

A.疲劳驾驶 B.酒后驾驶 C.打手机 D.超速驾驶

(4)轮胎长期能用后会变光滑,则在相同情况下,制动距离会变________。

-

难度:

使用次数:593

入库时间:2009-11-29

使用次数:593

入库时间:2009-11-29为探究声音的反射与吸收特点,小明同学进行实验研究。

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械表,耳朵靠近玻璃圆筒口正上方l0cm处,能清晰地听见表声,表声是通过传____________播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离后,如图(甲)所示位置,恰好听不见表声。

(3)在玻璃圆筒口正上方10cm处安放一块平面镜,调整平面镜的角度直到眼睛能从镜面里看到表,如图(乙)所示,则∠AOB是该光路的__________(入射角/反射角)。此时耳朵又能清晰地听见表声了,说明声音________(能/不能)像光一样反射。

(4)用海绵板代替平面镜,听见的声音明显减弱,说明海绵板吸收声音的能力________(强/弱)于玻璃板。